公開日 2025年9月26日 最終更新日 2025年9月27日

どう?

最強無敵のボスを倒すなんて

驚きでしょ?

いえ、全然

どうして?

だって最強無敵なのよ?

最強無敵って小学生じゃないんですから

それに伏線もなく急に『でべそ』が弱点だと言われても

唐突な印象は拭えませんね

なんや、揉め事かいな?

そうなの

結が私の新作を酷く言うのよ!

なるほどなぁ・・・・・・

期待感もなく、

説得力もなく、

意外性もないというわけやな!

そこまで酷くないわよ!

とにかく伏線が足りませんね

読者は満足しませんよ

伏線?

伏線って何よ

確かに伏線という言葉の定義は難しいですね

イケ師匠、伏線の定義を教えてちょうだい!

そしたら、結も満足できる作品が執筆できるわ♪

よっしゃ、今晩は伏線についてイケメンターが教えたるわ

ただ、伏線は難しい・・・・・・

やけど作家になりたいなら知ってて損はないな

伏線を大きく分けると3種類に分類できるねん

伏線って分類できるのね

一つだけかと思っていたわ

それだけあるなら

最強無敵のボスを倒すアイデアが浮かぶかもしれないわね♪

逆に全て描き直しという展開もありますけどね

いやな伏線ね!

伏線は後で追加できる要素でもあるから

あんま気にせんでええよ

ほな、はじめよか♪

伏線の必要性について(後出し厳禁!)

まず最初に伏線の必要性について説明します。

伏線とはできごとが唐突にならないために、事前に準備しておくことです。

もし、伏線を設置しておかなければ唐突感や後出し感、いわばズルいとお客様は感じることになります。

また、一番やってはいけないこととして、矛盾があります。

これは、初めに伏線の意識が欠けている状態で物語を作った際に、初めとその後で論理的な齟齬が生じてしまい、その世界観や物語自体が信用できないと思われてしまうリスクがあるからです。

場合によっては作者に対して信頼感を失うという最悪の結果もありえます。

実際に後出しかどうかの判断は、矛盾があるかどうかで判断できます。物語に一貫性があるかどうかを判断基準にすることで、その作品が行き当たりばったりなのかどうかがわかります。

これから説明する伏線の技法を取り入れることで、矛盾や後出し感を減らせるので是非参考にしてくださいね。

伏線は3種類に分類できる!?

伏線とは、後々の展開のために事前に情報をお客様に知らせておくことです。もちろん、いきなり情報を見せることでサプライズという驚きの効果が狙えますが、そうではなく納得感のある狙いを持つ場合に有効です。

一般的には、伏線という言葉は広義として使われます。

伏線(広義)

後の展開のために、事前に情報を出しておくこと。

これだとかなり多くの情報が伏線になってしまいます。

なので、ここでは伏線(狭義)と区別して紹介していきます。

伏線(狭義)

後の展開のために、密かに事前に情報を出しておくこと。

伏線とは「あとで起こる事件なりドラマなりをよくわからせるためにさりげなく観客に示しておく作劇術」

シナリオの基礎Q&A P.99

重要なのはさりげなくという点ですね。

よって、事前に伏線だとばれてしまってはいけないことになります。

巷で未だ回収されていない伏線に対して『あれは伏線だよね』、という会話があるのは作者にとっては失敗だと考えられますね。

今回は広義の伏線と狭義の伏線のどちらも説明していきます。

ポイントはさりげなく、でしたよね。

また、一度登場したものをもう一度使うものも伏線(狭義)ではありません。

一度登場しているので、また登場した時に想像ができるからです。

これは布石と呼びます。こちらも伏線(狭義)ではありません。

堂々と次の展開を予告する伏線は前振りと呼びます。

例えば、予定表や約束などは今後の展開に予測できますよね。

こういった事前に予測できるものは伏線(狭義)ではありません。

まずは伏線(狭義)・布石・前振りについて確認していきましょう。

| 伏線 | 後の展開を「ひそかに」示唆する要素。回収されて初めて意味が分かる。 |

| 布石 | 後の展開の「ために」準備された要素。目立たず物語に自然に溶け込む。 |

| 前振り | 「これから何かあるぞ」とあえて予感させる。やや目立つ。期待感を煽る。 |

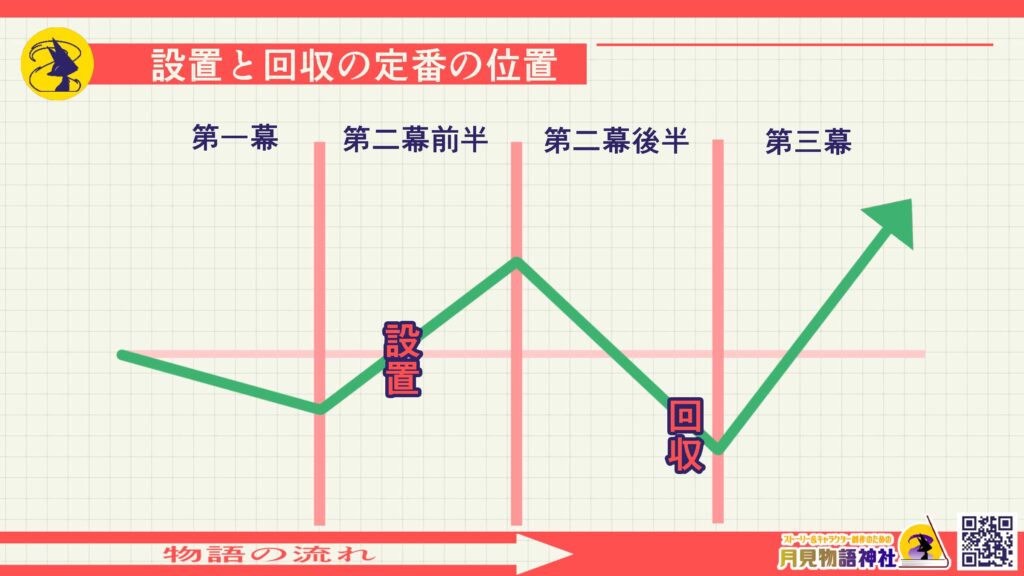

伏線の設置と回収

伏線は張ることと、回収する行為が必要になります。

これを図で表すと以下のようになります。

伏線を張る→設置

伏線を回収→回収

それぞれの位置にも意味があります。

伏線を張るのは第二幕前半が良いとされていて、回収するのは第二幕後半から三幕へ移る際が良いとされているのです。あくまでも参考ですがヒントにしてくださいね。

ちなみに第一幕の最初に張った設置を第三幕の終わりで回収するのは定番です。一般的には、ミラーイメージと呼ばれています。鏡のように対比になっているからです。

比較表

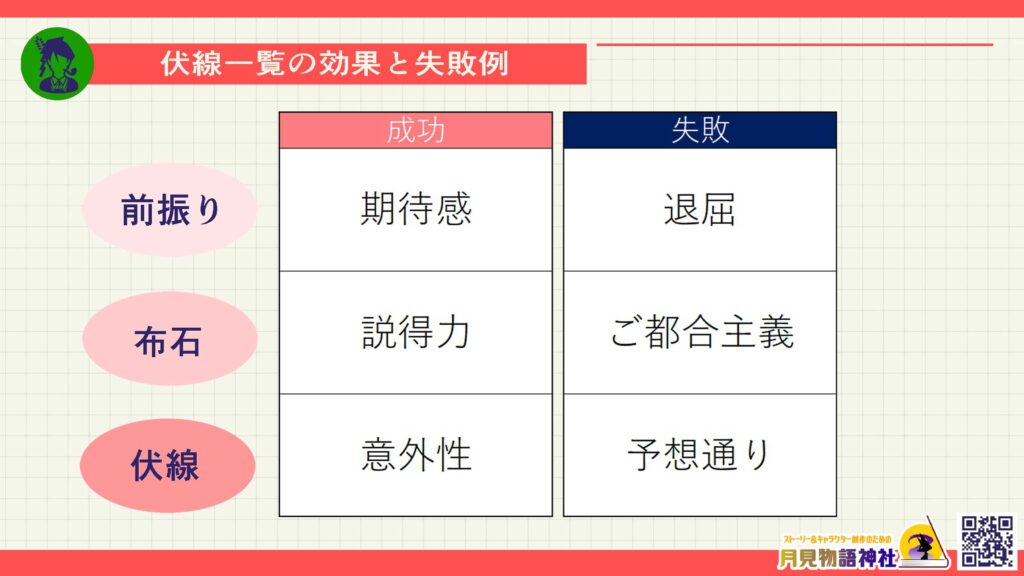

伏線(広義)と伏線(狭義)について確認してきましたが、狭義が必ずしも優れているわけではありません。目的に合わせて効果的な技法を使っていきましょう。

それぞれの違いについて詳しくみていきます。

| 項目 | 前振り | 布石 | 伏線 |

| 定義 | 起こることを予告・印象付け | 後の展開のための静かな準備 | 真相のヒントを“隠して”提示 |

| 読者への態度 | 明示的・気付かせる | さりげなく | 意識外・隠蔽的 |

| 回収の必要性 | 不要な場合もある | 必ずしも回収されなくてよい | 基本的に回収されるべき |

| 主な効果 | 期待感・フリ | 説得力・自然さ | 意外性・納得感 |

| 例 | 「この指輪は特別な力が宿っている」 | 指輪に伝説の紋章がある | 実は指輪の模様に特別な意味があった |

前振りに成功すれば、期待感。失敗すれば退屈になります。

また、布石に成功すれば説得力が生まれ、失敗すればご都合主義になります。

そして、伏線(狭義)に成功すれば意外性、失敗すれば予想通りになるのです。

成功と失敗は何によって決まるのか?

それは親和性と隠蔽性の二つの軸で決まります。

あまり難しくないのでそれぞれ確認していきましょう。

親和性

親和性とは、伏線と物語との『結びつきの強さ』。説得力を生みます。

例えば、「明日は運動会がある」と主人公がいうと、恐らく次の日は運動会があるのでしょう。

もちろん、雨が降ったり体調を崩したら運動会には出られませんが、高い確率で運動会に出場するはずです。

こういった、伏線と物語の繫がりの強さを親和性と呼びます。

隠蔽性

隠蔽性とは、読者に気づかれない『さりげなさ』。意外性を生みます。

例えば、「近所に済んでいる優しいおばちゃんが実は真の母親だった」みたいな展開は、意外性があり、ヒントがなければ当然わかり得ません。そういった際に、『必要以上に可愛がってくれる』や『何故か自分の誕生日を知っている』などといったヒントがあれば違和感が生じます。

こういった、伏線をそれとなく感じさせるものを隠蔽性と呼びます。

親和性と隠蔽性の組み合わせが上質な伏線を作り出す

| 隠蔽性・高い | 隠蔽性・低い | |

| 親和性・高い | 伏線(理想型) | 王道・バレやすい |

| 親和性・低い | 不自然・唐突 | 後出し感 |

さて、それぞれ二軸の組み合わせで上記の様なマトリクスが作れます。

理想的な伏線(狭義)とは、親和性が高く、隠蔽性も高いものなのです。

それは(納得と驚き)といった相反する感情を呼び起こします。

前振りや布石はあえて、親和性や隠蔽性を弱くすることで、特有の効果を生み出します。なので、必ずしも伏線(広義)にとって両軸が必須という訳ではありません。

「伏線」という用語は本来、「のちに発生する事象を偶発させず、必然性を感じさせるためにのべておく情報」を意味しますが、基本的には、この「解決素」の要素をもたせることによってインパクトが高くなっていきます。「伏せる」――まさに「隠す」、「隠蔽」することによって、価値が高まります。

おもしろいストーリーをつくろう: 画創り・インパクト・プロットで考えるストーリー構造論(仮説) マンガ・アニメ・ゲームのストーリー構築法 第三版: 映像とストーリーの構造論 P.69 沼田やすひろ

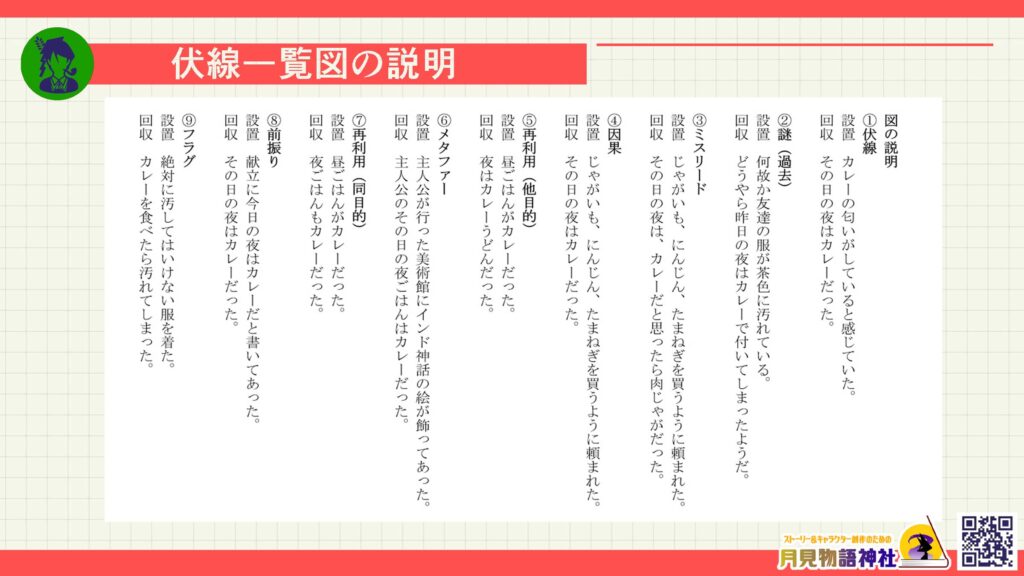

前振り・布石・伏線は3種類に分類できる!?

伏線・布石・前振りと三つに分け、さらに三つに分類したの9種類になりました。これは、ややこしくなったと考えるよりも武器が増えたと考えて欲しいです。

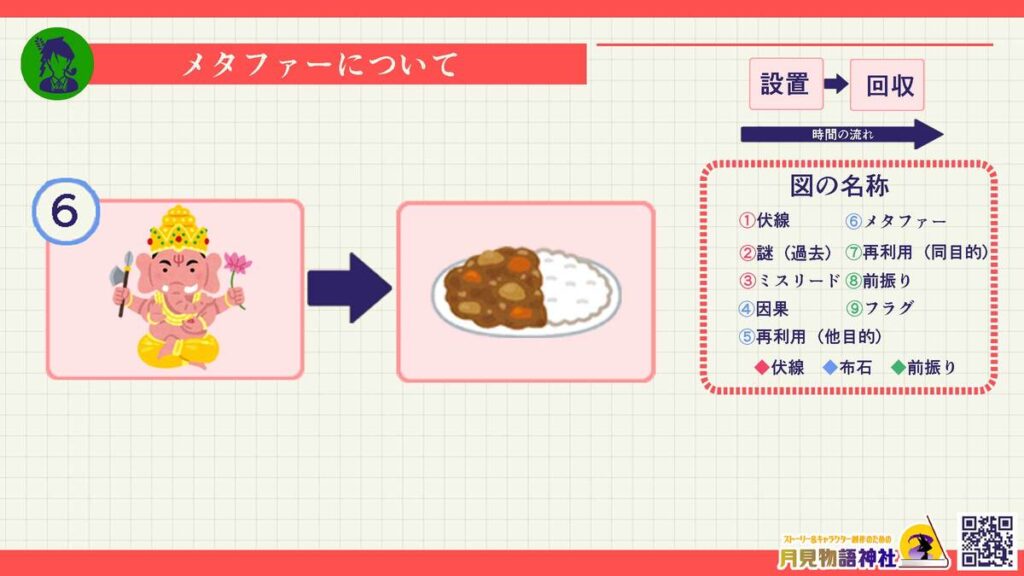

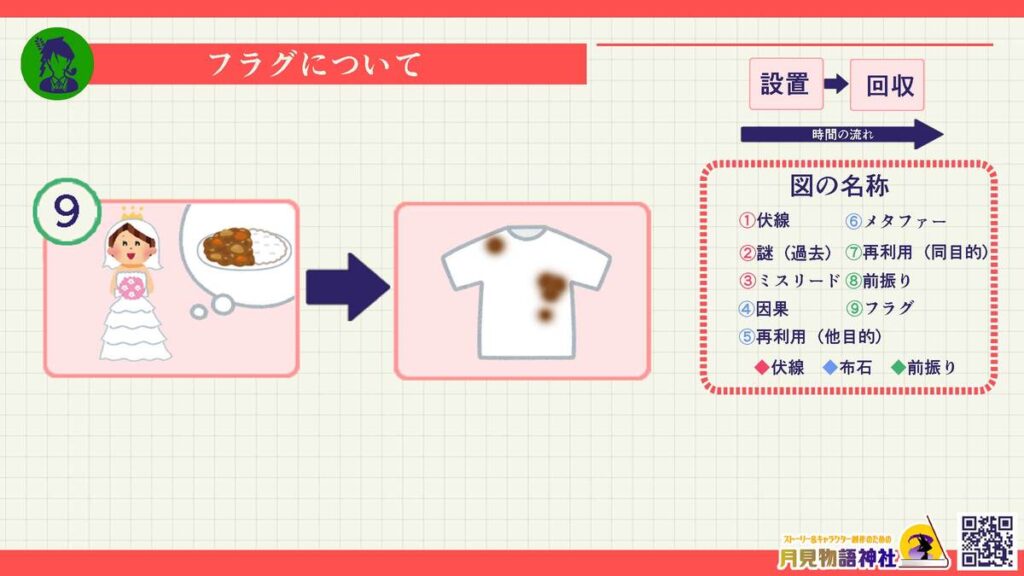

上図ではカレーを例に出し、わかりやすく説明しています。

身近なカレーに例えると理解がしやすいと思います。

下の図の文章を参考にしてみてください。

ミスリードといったミステリーや長編作品に必須のテクニックから、メタファーといったマニアックな技まで紹介していきます。

すぐに使えて役に立つ技として、再利用(他目的)といったものもあるので、習得して損はしないはずです。

それではそれぞれ簡単に見ていきましょう。

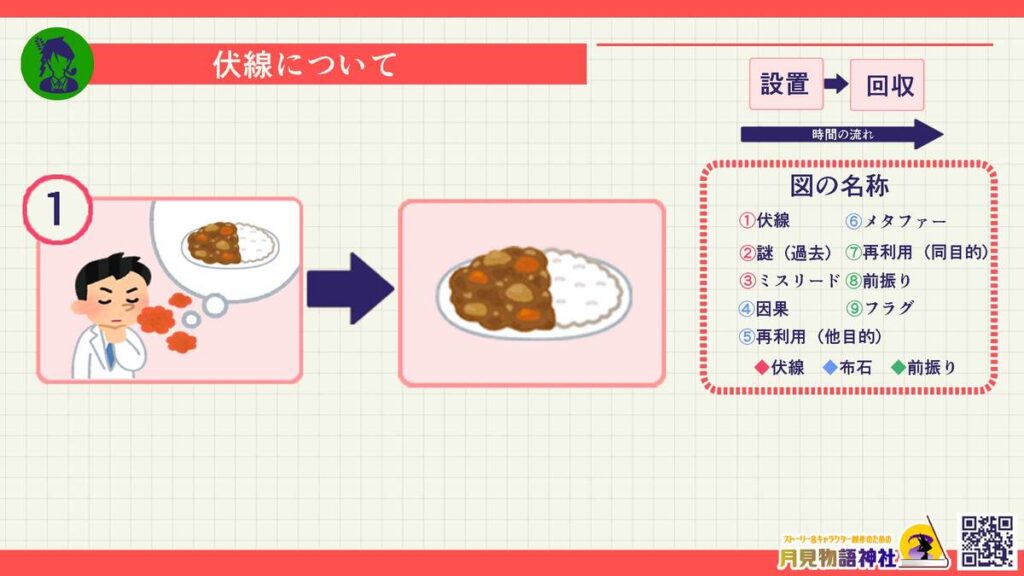

①伏線(狭義)

狭義の伏線は匂わせる程度に読者に情報を与えることです。カレーの図は、『そういえば、朝にカレーの様なスパイシーな匂いがしていた』程度の軽い表現が良いですね。これが設置です。

そして、学校で嫌なことがあり不機嫌になって家に帰った際に、大好物のカレーが出てくる。これで気分が良くなって幸せな気持ちになった、という展開です。これが回収です。

この物語に説得力を持たせるには、主人公がカレー好きという設定が不可欠なので、物語の中でそれとなく言及しておく必要があるでしょう。

例えば、お昼ご飯の時に食欲が湧かない。

「あーあ、カレーなら食べれるのになぁ」

そういった台詞を同級生としておくと回収の際により説得力が増します。

伏線(狭義)は伏線の中でも難しいですが、上手く活用すると効果も大きいので身につけてくださいね。

意外性の伏線を最大限に活かすには、仕込み部分をいかにさりげなく、地の文や設定に埋め込むかが重要になってきます。私自身がよくやるのは、まず結果部分を書いてから、逆算して仕込みを埋め込む方法です。

「物語」の魅せ方入門 9つのレシピ P.176 円山夢久

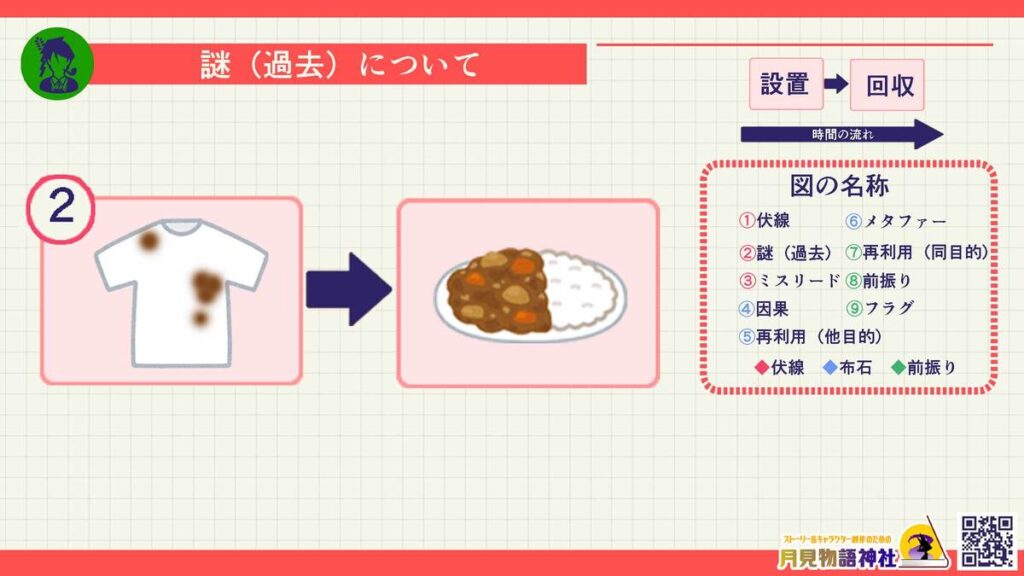

②謎(過去)

謎は簡単に作れる伏線の一つです。

例えば職場や学校に、頬に十文字の傷跡がある人が現れたらどうでしょう?

とても、その傷跡の原因やいきさつが気になりますよね。

これが謎の伏線です。過去に何があったのか?

カレーで例えると、綺麗で真っ白な服を着て家を出たのに、学校から帰ると茶色い染みがあった、という展開ですね。

学校で急いで食べて汚れたという回収までは原因がわかりません。

どんな人にも色々な過去があります。それを注目させて気にさせて引っ張るのが謎の魅力ですね。

これも明らかに原因が推測できてしまうと隠蔽姓がなくなってしまうので魅力が落ちてしまいます。そこは好奇心を刺激しつつ、意外な理由を考えたいものです。

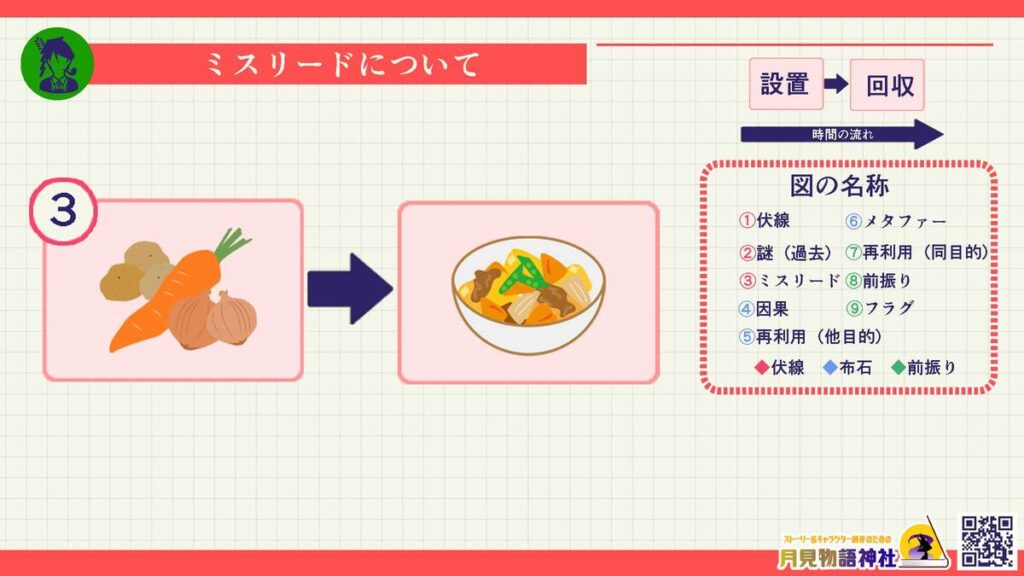

③ミスリード

ミスリードはお客様の推測を間違った方向へ誘導することです。

食事で例えると、『ニンジン・じゃがいも・たまねぎ』が揃っているとカレーを連想しますよね。ですが、実際は『肉じゃが』でしたという展開です。

主にミステリーやサスペンスで使われるのが、このミスリードで物語中盤辺りに出てきます。

物語の展開が大きく変わるので、ミッドポイントに丁度良いんですね。

よくあるのが最も疑わしいと思っていた人物が無罪で、逆に最も信頼していた人物が犯人という展開です。

アクションものなら最も有効と思っていた技が効かずに、意外な方法で倒すというものですね。

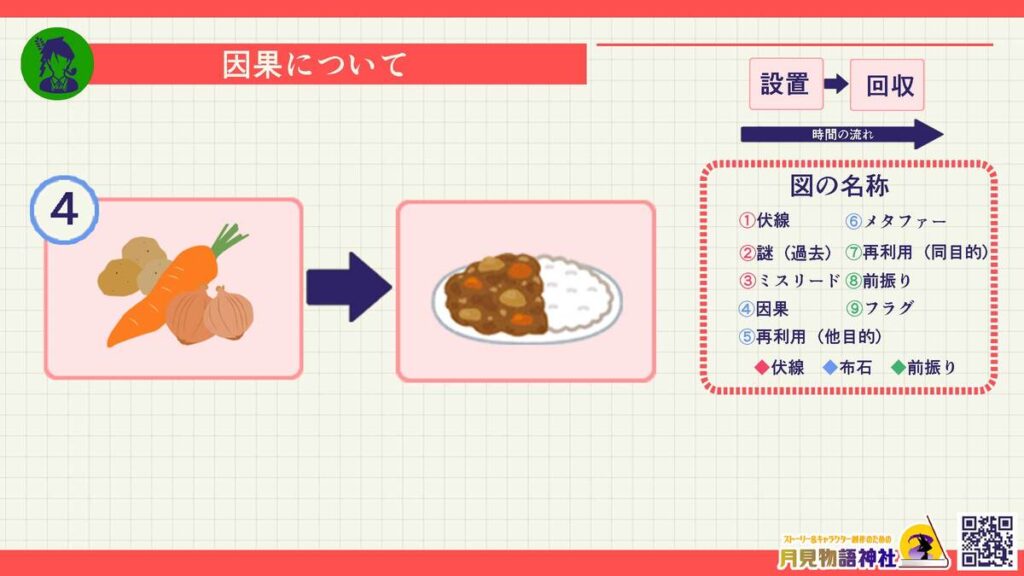

④因果

因果は原因と結果です。

例えば、夏休みの始まりに苗に朝顔の種を植えたらしばらくして芽が出て花が咲きますよね。これが因果です。

空を見て曇っていた。しばらくして、雨が降ってきた。これも因果ですね。

他にもクラスの男子生徒とよく目が合う。実は彼は私のことが好きだった。これも因果ですね。

因果は物語にたくさんあります。むしろ、ないと支離滅裂になりかねません。逆に、因果を意識して物語を作ると説得力のある物語になります。

因果を意識せずに物語を作るとご都合主義な展開が多くなるので気を付けてくださいね。

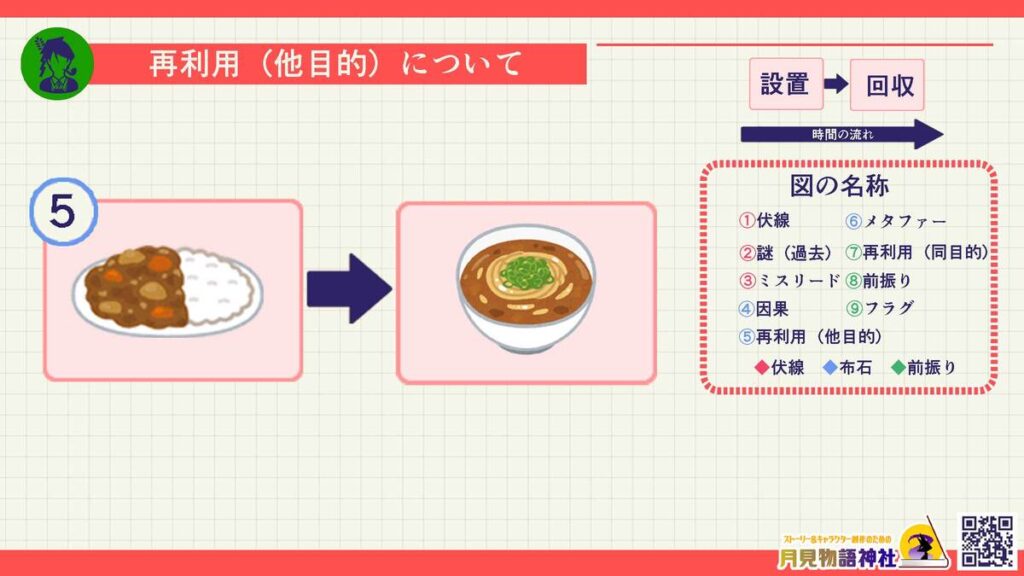

⑤再利用(他目的)

再利用(他目的)は非常に使いやすいテクニックです。

一度物語に出したものを、次には違う役割を持って出すテクニックのことです。

例では、カレーを出した次の日に、カレーうどんになっていますね。

これも再利用(他目的)です。

他にもこんな例が考えられます。

森へキャンプへ出かけた高校生カップル。主人公の彼女はクラスで一番の美少女だけど料理が下手で、手作り弁当は結局残してしまう。

その夜に、クマが襲ってくる。主人公はヒロインの弁当の残りをクマに投げる。クマは気を取られて弁当を食べ始める。

しばらくして、戻ってみたらクマが泡を吹いて倒れていた。

いや、ヒロインの弁当攻撃手段になるんかい! という展開ですね。

⑥メタファー

メタファーは暗喩や隠喩と呼ばれるもので、直接的に表現せずに間接的に表現することです。

例えば、両手を拡げるとキリストを象徴しますし、雷は神を象徴します。

簡単に言えば連想ゲームが近いですね。

ただ、ただの連想ゲームではなく昔から言い伝えられてきた伝統もメタファーにはあります。

従順な子羊と邪悪な山羊の様に、対比させて効果を出すのが有用ですね。

例では、インド神話の神であるガネーシャの人形が部屋に飾ってあって、その日の夜にカレーが出たみたいな感じです。マニアックな人ほど喜ぶテクニックですね。

⑦再利用(同目的)

再利用(同目的)は、非常にシンプルなテクニックです。

一度出したものを、もう一度出す。それだけです。

ですが、時間を空ければ意外と面白い効果を持ちます。

例えば、物語の序盤に主人公が必殺技の練習をして成功します。そして、物語の終盤に悪の敵対者が現れてピンチになってしまします。その時に、主人公は序盤で成功した必殺技を使って倒すのです。

意外性はありませんが、納得感はありますよね。

最近の『なろう小説』などは、既に出ている情報をそのまま再利用することで、読者に期待感と解放感を与えることに成功しています。

要は使い方次第ということですね。

⑧前振り

前振りは簡単なテクニックです。

後の展開を前に予告しておくだけです。

「今日の晩ご飯はカレーよ」と母に言われて夜カレーが出る。

「明日は雨が降る」と天気予報で伝えられて、次の日雨が降る。

「大学の模試で合格ライン突破」と結果が出て、合格する。

それぞれ、予想通りになっていますね。

ですが、結果が出るまで確実ではありませんし、裏切ることも可能です。

上手く活用してみてくださいね。

⑨フラグ

みなさんも聞いたことがあると思います。

『死亡フラグ』

「オレ、この戦争が終わったら彼女のプロポーズするんだ」

こういった台詞ですね。他にも、

「こんな集団にいたら、殺されちまう。オレは先に行くぜ!」

こんな行動ですね。

シンプルな構造として、やってはいけない行動をやってしまう前兆みたいなものでしょうか。

例では、ウエディングドレスという絶対に汚してはいけない服を着てカレーを食べると、絶対に汚してしまう予感が働くといったものです。

元々、フラグは効果的な演出技法だったものが古典化したものといえます。効果的なので、使うこと自体は問題ありません。が、バレバレだと効果も弱いので使い所を考えましょう。

おわりに

今回は伏線について解説させていただきました。

世の中では創作者以外の人も伏線という言葉を安易に使ってしまうことで、定義が曖昧になってしまっています。

これからは伏線について多角的な視点で考えてみてはどうでしょうか。

狙い通りの効果が出る手法を選んでくださいね。

それでは、次の記事でお会いしましょう。

気になったポイントは下から飛べるので参考にしてくださいね。

月見物語神社:夜更け

実門

お月ちゃんの話を聞いて伏線については学んだけど

実践するのは難しいわね・・・・・・

そうですか?

比較的簡単に活用できますよ

そうかしら?

例えばミカ姉の最強無敵なボスが

ほぼ全身裸なのに『おへそ』だけに鎧をしているのはどうでしょう?

そこだけが無敵ではない

『でべそが弱点』そう表現できますよね

結の言う通りや!

弱点以外は無防備

これは『伏線』になるな!

早速、使いこなすなんて凄いじゃない♪

まぁ、俺は天才なんで

――で、今月は何ページ小説を書いたんや?

何ページ?

愚問ですね

俺は3行も書いていませんよ

紅茶を飲んで気合いは入れてるんですけど

実門の作品の感想言ってる暇あれば

自分の書きぃや!

正論茶は嫌いです

あたしは感想貰えて嬉しいわよ♪

いつか成功したら賽銭頼むよ!

今の内に伏線張っとこ♪

鳳堂 志幻

電子書籍を出版しました

興味のある人は是非お手に取りください

画像クリックでAMAZONへ飛びます。

参考資料:

・シナリオの基礎Q&A 新井 一 (著), 原島 将郎 (著)

・「少年マガジン」編集部で伝説のマンガ最強の教科書 感情を揺さぶる表現は、こう描け! 石井 徹 (著)

・「物語」の魅せ方入門 9つのレシピ 円山夢久 (著)

・クリエイティヴ脚本術 神話学・心理学的アプローチによる物語創作のメソッド ジェームス ボネット (著), James Bonnet (原名), 吉田 俊太郎 (翻訳)

・工学的ストーリー創作入門 売れる物語を書くために必要な6つの要素 ラリー・ブルックス (著), シカ・マッケンジー (翻訳)

・プロだけが知っている小説の書き方 森沢明夫 (著)

・プロ作家・脚本家たちが使っている シナリオ・センター式 物語のつくり方 新井 一樹 (著)

・荒木飛呂彦の漫画術 荒木飛呂彦 (著)

・シナリオライティングの黄金則 金子 満 (著), 長尾 康子 (編集)

・超簡単!売れるストーリー&キャラクターの作り方 沼田 やすひろ (著)

・物語は人生を救うのか 千野帽子 (著)

・人はなぜ物語を求めるのか 千野帽子 (著)

・演劇小辞典 石崎 一正 (著), 泉 三太郎 (著)

・脳が読みたくなるストーリーの書き方 リサ・クロン (著), 府川由美恵 (翻訳)

コメント